Einleitung: Das Rätsel der persönlichen Identität

Wer bin ich? Diese scheinbar einfache Frage hat Philosophen, Wissenschaftler und Denker seit Jahrtausenden beschäftigt. Die Vorstellung eines kohärenten, beständigen „Ich“ begleitet uns durch unser gesamtes Leben – sie ist der Anker unserer Erfahrungen, Erinnerungen und Entscheidungen. Doch was, wenn diese grundlegendste Annahme über uns selbst eine raffinierte Illusion ist? Was, wenn das „Selbst“, das wir für so selbstverständlich halten, lediglich ein komplexes Konstrukt unseres Gehirns ist?

Die Frage nach der Natur des Selbst hat in den letzten Jahrzehnten durch bahnbrechende Forschungen in den Neurowissenschaften, der Kognitionspsychologie und der experimentellen Philosophie neue Dimensionen erreicht. Dieser Artikel untersucht, was die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und philosophischen Überlegungen über die Natur unserer Identität enthüllen und wie sie unser Verständnis von uns selbst revolutionieren könnten.

Historische Perspektiven zum Selbst

Klassische philosophische Ansätze

Die Frage nach dem Selbst ist ein Grundpfeiler der abendländischen Philosophie. René Descartes formulierte im 17. Jahrhundert sein berühmtes „Cogito, ergo sum“ (Ich denke, also bin ich) und etablierte damit die Vorstellung eines denkenden Subjekts als unbestreitbare Gewissheit. Für Descartes war das Selbst eine immaterielle Substanz – der Geist oder die Seele –, die vom Körper getrennt existiert.

John Locke hingegen verortete im 18. Jahrhundert die persönliche Identität im psychologischen Kontinuum des Bewusstseins. Für ihn war die Kontinuität der Erinnerungen das entscheidende Kriterium: Ich bin dieselbe Person wie gestern, weil ich mich an die Erlebnisse von gestern erinnern kann. Diese Sichtweise hat bis heute erheblichen Einfluss auf unser Alltagsverständnis von Identität.

David Hume nahm eine radikalere Position ein. Er argumentierte, dass wir bei der Introspektion niemals ein „Selbst“ finden, sondern nur einen Strom von Wahrnehmungen, Gefühlen und Gedanken. Für Hume war das Selbst daher eine Fiktion – eine nachträgliche Konstruktion, die Kohärenz in unsere flüchtigen Erfahrungen bringt.

Östliche Perspektiven

Bemerkenswert ist, dass östliche Philosophien, insbesondere der Buddhismus, seit über 2.500 Jahren ähnliche Positionen vertreten. Das buddhistische Konzept von „Anatta“ (Nicht-Selbst) lehrt, dass es kein permanentes, unveränderliches Selbst gibt. Stattdessen sind wir ein dynamischer Prozess, ein Strom von interdependenten physischen und mentalen Ereignissen, die in ständigem Wandel begriffen sind. Diese Sichtweise findet zunehmend Anklang in der modernen Kognitionswissenschaft.

Neurowissenschaftliche Erkenntnisse zum Selbst

Das Selbst als neuronales Konstrukt

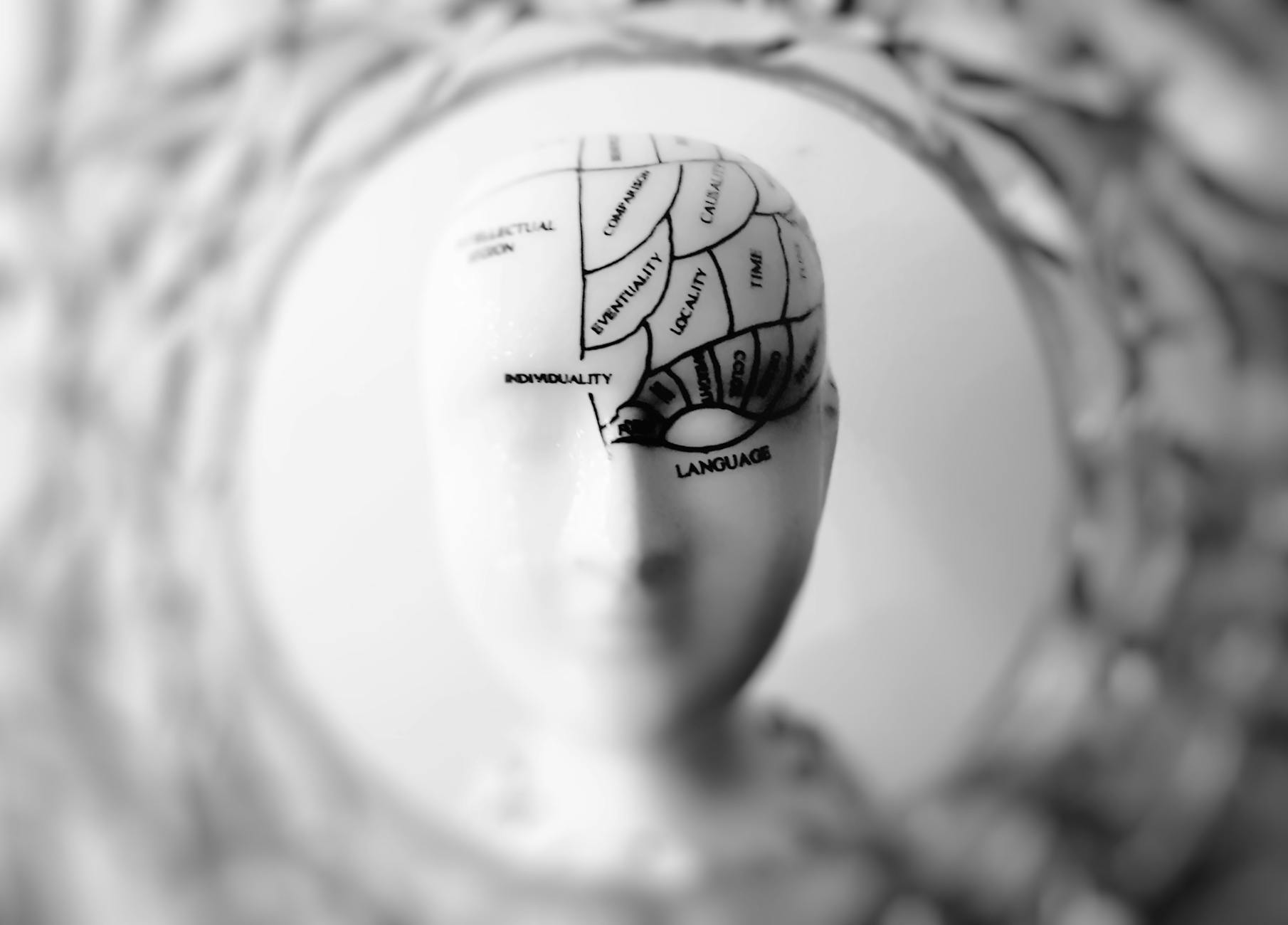

Die moderne Neurowissenschaft hat unser Verständnis des Selbst erheblich vertieft. Hirnscans zeigen, dass es kein einzelnes „Selbstzentrum“ im Gehirn gibt. Stattdessen entsteht unser Gefühl eines einheitlichen Selbst aus dem koordinierten Zusammenspiel verschiedener neuronaler Netzwerke.

Antonio Damasio, einer der führenden Neurowissenschaftler auf diesem Gebiet, unterscheidet zwischen dem „Proto-Selbst“ (grundlegende körperliche Empfindungen), dem „Kern-Selbst“ (momentanes Bewusstsein) und dem „autobiografischen Selbst“ (unsere Lebensgeschichte). Diese Schichten des Selbst werden von verschiedenen Hirnregionen unterstützt und können durch neurologische Störungen selektiv beeinträchtigt werden.

Die Forschung von Olaf Blanke und seinen Kollegen zu außerkörperlichen Erfahrungen hat gezeigt, dass unser Gefühl, im eigenen Körper zu sein, auf der Integration verschiedener sensorischer Signale im temporo-parietalen Übergang beruht. Durch die gezielte Stimulation dieser Hirnregion können Forscher die Illusion erzeugen, dass sich das Selbst außerhalb des Körpers befindet – ein deutlicher Hinweis darauf, dass unsere scheinbar fundamentale Körperidentität ein konstruierter Zustand ist.

Split-Brain-Forschung und ihre Implikationen

Besonders aufschlussreich sind die Erkenntnisse aus der Split-Brain-Forschung. Bei Patienten, deren Corpus callosum – die Hauptverbindung zwischen den Hirnhälften – durchtrennt wurde, scheinen zwei unabhängige Bewusstseinsströme zu existieren. Die rechte Hemisphäre kann Informationen wahrnehmen und darauf reagieren, ohne dass die linke Hemisphäre (die für Sprache zuständig ist) davon „weiß“.

Michael Gazzaniga, ein Pionier dieser Forschung, prägte den Begriff des „Interpreters“ in der linken Gehirnhälfte. Dieser „Interpreter“ konstruiert ständig Erklärungen für unser Verhalten, selbst wenn diese Erklärungen nachweislich falsch sind. Dies deutet darauf hin, dass unser Gefühl eines einheitlichen, kohärenten Selbst teilweise eine nachträgliche Rationalisierung sein könnte – eine Geschichte, die wir uns selbst erzählen, um dem Strom unserer Erfahrungen Sinn zu verleihen.

Kognitionswissenschaft und das illusorische Selbst

Das Selbst als narrative Konstruktion

Der Kognitionswissenschaftler Bruce Hood argumentiert in seinem Buch „The Self Illusion“ (2012), dass das Selbst eine notwendige Illusion ist – ein Konstrukt, das unser Gehirn erzeugt, um unsere komplexen sozialen Interaktionen zu navigieren. Nach dieser Sichtweise ist das Selbst weniger eine Entität als ein Prozess – eine fortlaufende Geschichte, die wir erzählen, um unsere Erfahrungen zu organisieren.

Daniel Dennett, ein einflussreicher Philosoph und Kognitionswissenschaftler, beschreibt das Selbst als ein „Gravitationszentrum von Narrativen“ – ähnlich wie der Schwerpunkt eines physikalischen Objekts nicht wirklich existiert, aber dennoch ein nützliches Konstrukt ist, um das Verhalten des Objekts zu beschreiben. Das Selbst ist nach Dennett keine physische Entität im Gehirn, sondern ein abstraktes Organisationsprinzip unserer Erfahrungen.

Gedächtnisforschung und Identitätsbildung

Die moderne Gedächtnisforschung unterstützt diese Sichtweise. Unsere autobiografischen Erinnerungen – die Grundlage unserer Identität im Sinne Lockes – sind keineswegs zuverlässige Aufzeichnungen vergangener Ereignisse. Sie werden bei jedem Abruf rekonstruiert und umgeschrieben, gefärbt von unseren aktuellen Überzeugungen, Emotionen und sozialen Kontexten.

Elizabeth Loftus hat in jahrzehntelanger Forschung gezeigt, wie leicht falsche Erinnerungen erzeugt werden können. Menschen können sich lebhaft an Ereignisse „erinnern“, die nie stattgefunden haben. Dies stellt die Vorstellung in Frage, dass unser Selbstgefühl auf einer zuverlässigen Erinnerungsgrundlage beruht.

Selbsttäuschungen und kognitive Verzerrungen

Die Sozialpsychologie hat zahlreiche systematische Verzerrungen in unserer Selbstwahrnehmung aufgedeckt. Der „fundamentale Attributionsfehler“ führt dazu, dass wir unser eigenes Verhalten situativ erklären, das Verhalten anderer jedoch auf deren Charaktereigenschaften zurückführen. Das „Self-serving bias“ lässt uns Erfolge internen Faktoren (unseren Fähigkeiten) zuschreiben, während wir Misserfolge auf externe Umstände schieben.

Diese Verzerrungen deuten darauf hin, dass unser Selbstbild weniger eine akkurate Repräsentation als eine selbstwertdienliche Konstruktion ist. Wir erzählen uns Geschichten über uns selbst, die kohärent und positiv sind, auch wenn sie der Realität nicht entsprechen.

Philosophische Theorien des Selbst im 21. Jahrhundert

Der Neobuddhismus und die „No-Self“-Theorie

In den letzten Jahren haben Philosophen wie Thomas Metzinger und Evan Thompson Theorien entwickelt, die bemerkenswerte Parallelen zu buddhistischen Konzepten aufweisen. Metzinger argumentiert in seinem Buch „Der Ego-Tunnel“ (2009), dass es kein Selbst gibt, das unsere Erfahrungen hat – es gibt nur die Erfahrungen und einen transparenten „Selbstmodell“-Prozess, der diese Erfahrungen organisiert.

Dieser „Neobuddhismus“ in der analytischen Philosophie betont, dass die Illusion eines Selbst nicht einfach ein kognitiver Irrtum ist, sondern eine phänomenale Realität mit evolutionären Wurzeln. Das Gefühl, ein Selbst zu sein, ist real, auch wenn das Selbst, auf das es sich bezieht, eine Konstruktion ist.

Embodied Cognition und das erweiterte Selbst

Im Gegensatz zu kartesianischen Vorstellungen eines vom Körper getrennten Geistes betont die Theorie der verkörperten Kognition (Embodied Cognition), dass unser Denken und unsere Identität untrennbar mit unserem Körper verbunden sind. Unser Selbstgefühl wurzelt in körperlichen Empfindungen und Interaktionen mit der Umwelt.

Andy Clark und David Chalmers haben diese Idee mit ihrer Theorie des „erweiterten Geistes“ noch weitergeführt. Sie argumentieren, dass unser Geist – und damit unser Selbst – nicht an den Grenzen unseres Schädels endet, sondern sich in unsere Umgebung erstreckt. Unsere Smartphones, Notizbücher und andere Werkzeuge können zu Teilen unseres kognitiven Systems und damit unserer Identität werden.

Die „4E“-Perspektive

Die neueste philosophische Forschung zum Selbst wird oft unter dem Banner der „4E Cognition“ zusammengefasst: Cognition is Embodied (verkörpert), Embedded (eingebettet), Enacted (handelnd) und Extended (erweitert). Diese Perspektive versteht das Selbst nicht als eine isolierte Entität im Kopf, sondern als einen dynamischen Prozess, der durch die Interaktion von Gehirn, Körper und Umwelt entsteht.

Forscher wie Shaun Gallagher und Ezequiel Di Paolo haben gezeigt, wie unser Selbstgefühl durch soziale Interaktionen geprägt wird. Wir verstehen uns selbst teilweise durch die Augen anderer – eine Einsicht, die bereits George Herbert Mead im frühen 20. Jahrhundert formulierte, die aber durch neuere Forschungen zu Spiegelneuronen und sozialer Kognition neue Unterstützung erfahren hat.

Praktische Implikationen

Ethische Fragen

Wenn das Selbst eine Illusion oder Konstruktion ist, hat dies tiefgreifende ethische Implikationen. Traditionelle Konzepte von persönlicher Verantwortung und Schuld basieren auf der Annahme eines stabilen, autonomen Selbst, das Entscheidungen trifft. Neuere Forschungen zum Entscheidungsprozess – wie die berühmten Experimente von Benjamin Libet – stellen diese Annahme in Frage.

Patricia Churchland argumentiert in ihrer „neurophilosophischen“ Arbeit, dass wir unsere moralischen Intuitionen im Licht neurowissenschaftlicher Erkenntnisse überdenken müssen. Wenn unser Selbstgefühl ein Konstrukt ist, könnten wir zu einem nuancierteren Verständnis von Autonomie und Verantwortung gelangen, das sowohl biologische Determinanten als auch die Fähigkeit zur Selbstreflexion berücksichtigt.

Psychologische Auswirkungen

Die Erkenntnis, dass das Selbst flüssiger und konstruierter ist als gemeinhin angenommen, hat auch therapeutische Implikationen. Moderne Psychotherapieformen wie die Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT) und achtsamkeitsbasierte Therapien arbeiten mit der Idee eines flexiblen Selbst, das nicht mit seinen Gedanken und Gefühlen identisch ist.

Steven Hayes, der Begründer der ACT, spricht von „Selbst als Kontext“ – der Fähigkeit, sich von eigenen Gedanken und Gefühlen zu distanzieren und sie als vorübergehende Phänomene zu betrachten, nicht als definitive Aspekte des Selbst. Diese Perspektive kann Menschen helfen, weniger in rigiden Selbstbildern gefangen zu sein und flexibler auf Lebensereignisse zu reagieren.

Gesellschaftliche Konsequenzen

Auf gesellschaftlicher Ebene könnte ein nuancierteres Verständnis des Selbst zu mehr Empathie und weniger Polarisierung führen. Wenn wir erkennen, dass unsere Identitäten teilweise soziale Konstruktionen sind, könnten wir weniger geneigt sein, Menschen auf essentialistische Kategorien zu reduzieren.

Die Philosophin Judith Butler hat gezeigt, wie Identitäten – insbesondere Geschlechtsidentitäten – durch wiederholte Performances konstruiert werden, nicht durch eine innere Essenz. Diese konstruktivistische Sichtweise findet zunehmend Unterstützung in der Neurowissenschaft und könnte zu inklusiveren sozialen Strukturen beitragen, die der Fluidität menschlicher Identität Rechnung tragen.

Zukunftsperspektiven der Selbstforschung

Neue Forschungsrichtungen

Die Forschung zum Selbst bewegt sich in aufregende Richtungen. Die Cultural Neuroscience untersucht, wie kulturelle Faktoren die neuronalen Grundlagen des Selbst beeinflussen. So haben Studien gezeigt, dass Menschen aus individualistischen Kulturen andere Gehirnaktivierungsmuster bei selbstbezogenen Aufgaben zeigen als Menschen aus kollektivistischen Kulturen – ein Hinweis darauf, dass selbst die neurologischen Grundlagen unserer Identität kulturell geformt sind.

Die Entwicklungsneurowissenschaft erforscht, wie sich das Selbstgefühl im Laufe des Lebens entwickelt. Vom rudimentären Körperbewusstsein des Säuglings bis zum komplexen autobiografischen Selbst des Erwachsenen durchläuft unsere Identität eine faszinierende Entwicklung, die von biologischen Reifungsprozessen und sozialen Interaktionen geprägt ist.

Technologische Entwicklungen

Neue Technologien wie Virtual Reality und künstliche Intelligenz stellen unsere Konzepte des Selbst auf die Probe. In VR-Umgebungen können Menschen schnell das Gefühl entwickeln, dass ein virtueller Avatar ihr Körper ist – ein Phänomen, das als „Body Transfer Illusion“ bekannt ist. Dies deutet darauf hin, dass unser Selbstgefühl flexibler ist, als wir gemeinhin annehmen.

Die Entwicklung fortschrittlicher KI wirft die Frage auf, ob künstliche Systeme irgendwann ein Selbstbewusstsein entwickeln könnten. Umgekehrt könnten KI-Systeme, die unsere digitalen Spuren analysieren, eines Tages unsere Persönlichkeit und Vorlieben besser vorhersagen können als wir selbst – eine beunruhigende Perspektive, die unsere Intuition eines privilegierten Zugangs zu unserem eigenen Selbst in Frage stellt.

Fazit: Was bedeutet es für uns?

Die neueste Forschung zur Philosophie des Selbst zeichnet ein komplexes Bild: Unser Gefühl, ein einheitliches, beständiges Selbst zu sein, ist weder eine vollständige Illusion noch eine absolute Wahrheit. Es ist eher ein nützliches Konstrukt – eine Art „User Interface“, das unser Gehirn erzeugt, um uns durch die komplexe soziale Welt zu navigieren.

Dieses Verständnis muss nicht beunruhigend sein. Wenn wir erkennen, dass unsere Identität flüssiger und konstruierter ist als gemeinhin angenommen, können wir eine größere Flexibilität in unserem Selbstverständnis entwickeln. Wir können uns von rigiden Selbstbildern lösen und uns für neue Möglichkeiten öffnen.

Der Philosoph und Meditationslehrer Sam Harris fasst es treffend zusammen: „Die Illusion des Selbst zu durchschauen bedeutet nicht, dass man aufhört, eine Person zu sein oder eine Identität zu haben. Es bedeutet lediglich, dass man nicht mehr in der Täuschung gefangen ist, dass diese Identität das ist, was man fundamental ist.“

In diesem Sinne kann die wissenschaftliche und philosophische Erforschung des Selbst nicht nur unser Verständnis vertiefen, sondern auch zu einem befreienderen und authentischeren Lebensgefühl beitragen. Vielleicht liegt die tiefste Wahrheit unserer Identität nicht in ihrer Beständigkeit, sondern in ihrer kontinuierlichen Entwicklung – nicht in einem festen Kern, sondern in der Fähigkeit zur Transformation und zum Wachstum.

Die Frage „Wer bin ich?“ bleibt damit nicht weniger faszinierend – aber ihre Beantwortung wird zu einem lebenslangen Prozess des Entdeckens statt zu einer Suche nach einer endgültigen, unveränderlichen Wahrheit.

Entdecke mehr von Wissens Weben

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.